Bei der MS kommt es durch die Zerstörung der Hüllen der Nervenfortsätze und eben der Nervenzellen selbst zu Symptomen, die alle Gehirn- und Rückenmarksfunktionen betreffen. Es sind dies: unscharfes Sehen, Doppelbilder, Gesichtsfeldausfälle, Kribbeln, Taubheit, „Ameisenlaufen“ in Armen oder Beinen, Muskelschwäche, Gangunsicherheit, Spastik, Muskelkrämpfe, ausgeprägte körperliche und geistige Ermüdbarkeit nach geringer Belastung (Fatique), Koordinationsstörungen und Schwindel, Harndrang, Inkontinenz, Verstopfung, Libido‑ bzw. Erektionsstörungen sowie Konzentrationsstörungen, Gedächtniseinbußen, Depressionen oder Stimmungsschwankungen.

In jüngster Zeit, so Martin Kerschensteiner, “zeigt sich in Studien zunehmend, dass die krankhaften Veränderungen der grauen Substanz für das Fortschreiten der Erkrankung entscheidend sind, vor allem für die bleibende Behinderung sowie für kognitive Einschränkungen und eine anhaltende Erschöpfung.“ Darüber hinaus sagen die Läsionen in der grauen Substanz das Risiko einer Verschlechterung und den Übergang von einer schubförmigen zu einer dauerhaft fortschreitenden Erkrankung voraus. Das Problem: Die üblicherweise zur Diagnostik eingesetzte Magnetresonanz-Tomografie (MRT) ist nicht in der Lage, die meisten Veränderungen in der grauen Substanz diagnostisch darzustellen.

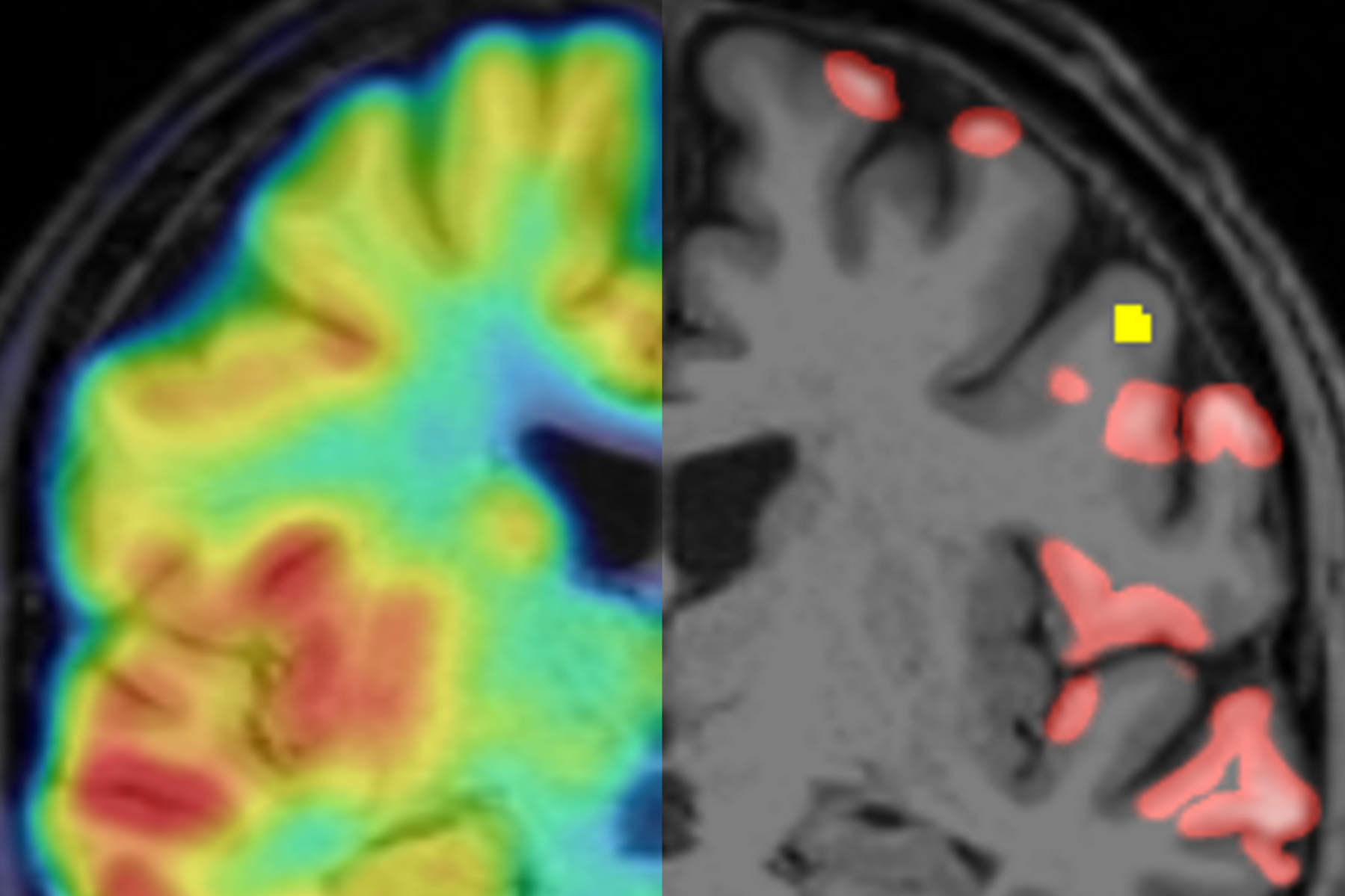

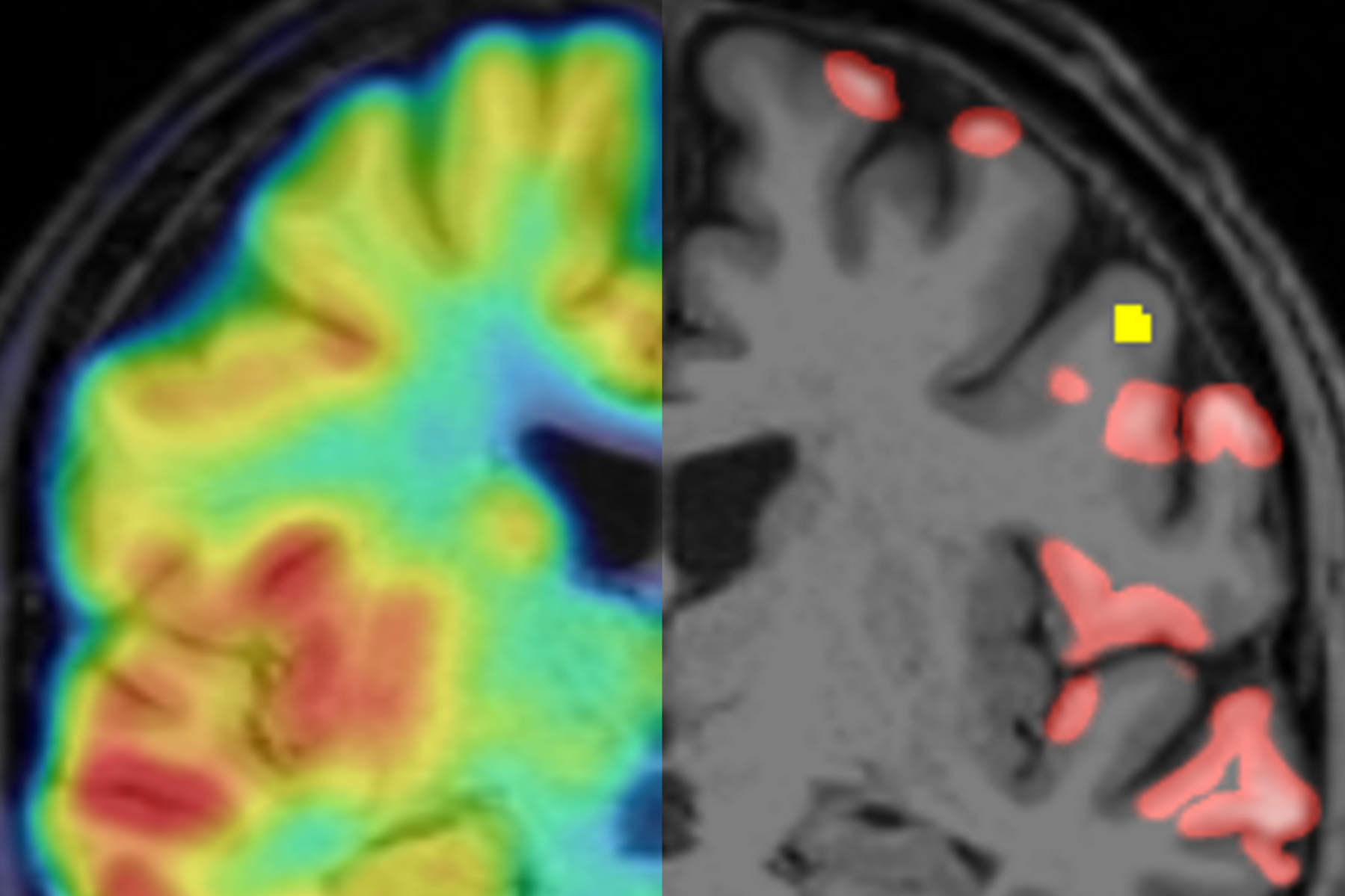

Kann ein anderes bildgebendes Verfahren, die PET, helfen? Dazu müsste man ein Protein der Nervenzellen finden, das sich einerseits mit diesem Verfahren nachweisen lässt und andererseits wertige Aussagen über die Dichte der Neuronen bzw. ihrer Synapsen liefert. In einer Serie von Experimenten bewies das Kerschensteiner-Labor zunächst, dass das Protein SV2A ein geeigneter Marker für die Synapsendichte bei MS ist. Anschließend hat das Team Mäusen, bei denen eine MS-ähnliche Entzündung der Hirnrinde ausgelöst wurde, eine schwach radioaktive Substanz gespritzt, die gezielt an SV2A andockt. Das strahlende Signal wird dann vom PET-Gerät erkannt. Zur Kontrolle und zum Vergleich wurden die Synapsendichten in denselben Läsionen mit etablierten Methoden gemessen. „So konnten wir zeigen, dass die mit PET-Bildgebung gemessenen Synapsendichten aussagekräftige Ergebnisse erzeugen“, erklärt Kerschensteiner, „bestätigt hat sich das auch in einer anschließenden Untersuchung mit gut 30 MS-Patienten.“

Nun ist das Ziel der Forschenden klar: „Wir wollen damit Therapien steuern“, sagt Brendel, „das ist genau die Idee, dass man hochgefährdete Patienten für ein Fortschreiten der Erkrankung identifiziert und für diese Betroffenen eine gezielt auf das Krankheitsfortschreiten wirkende Therapie ansteuert.“ Dafür sollen im nächsten Schritt jetzt Studien zur Langzeitbeobachtung gestartet werden, die untersuchen sollen, ob und wie gut sich der langfristige Krankheitsverlauf mit einer einmaligen PET-Untersuchung vorhersagen lässt.